- 読みもの

- お買いもの

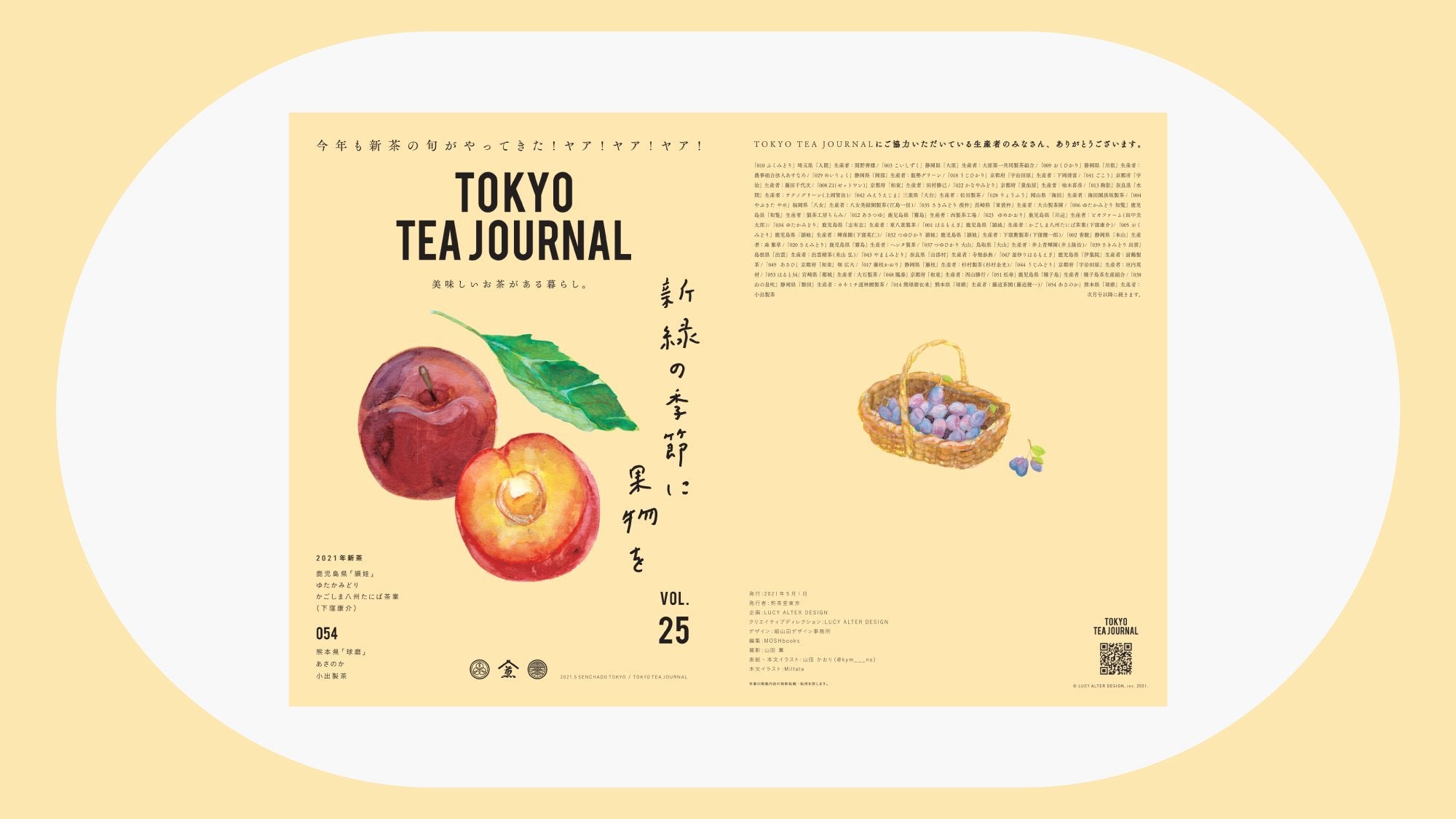

- TTJ

- 東京茶寮

- 私達について

-

作家名一覧

- 煎茶堂東京

- 四十沢木材工芸

- 阿部春弥

- 天野千香

- 荒賀文成

- 安齋新・厚子

- 飯高幸作

- 石田誠

- 伊藤萠子

- 稲村真耶

- 入江佑子

- 色原昌希

- Eliu

- 遠藤岳

- 淡海陶芸研究所

- 大江憲一

- 大澤知美

- おじろ角物店

- 小野陽介

- 角田清兵衛商店

- 樫原ヒロ

- 加藤かずみ

- 紙上征江

- 亀田大介

- 亀田文

- 北井里佳

- 紀平佳丈

- 黒川登紀子

- 光泉窯

- 児玉修治

- 後藤睦

- 後藤義国

- 小林裕之・希

- 小宮崇

- 齋藤有希子

- 作山窯

- 酒匂ふみ

- SHISEI

- 清水なお子

- シャンブリートリオ

- 秀野真希

- 松徳硝子

- 白鷺木工

- 須原健夫

- 瀬戸國勝

- 千田稚子

- 相馬佳織

- 高木剛

- 高橋禎彦

- 竹下努

- 多田佳豫

- 只木芳明

- TATA pottery studio(田中大輝)

- タナカシゲオ

- 田中大輝

- ちいさな手仕事

- 蝶野秀紀

- 塚本友太

- 土井善男

- とりもと硝子店

- 中里花子

- 中原真希

- 中村譲司

- 中村豊実

- 萩原千春

- 畠山雄介

- はなクラフト

- 濱岡健太郎

- 林沙也加

- 広末裕子

- フじイまさよ

- 藤村佳澄

- 船串篤司

- 古谷宣幸

- 文山窯

- 堀宏治

- 三浦ナオコ

- 水野悠祐

- 光藤佐

- 南裕基

- 三野直子

- 三輪周太郎

- mrak

- 村上雄一

- 村田匠也

- 森岡希世子

- 山田哲也

- YŌKI

- 横山拓也

- 李荘窯

- WASHIZUKA GLASS STUDIO

- 渡辺キエ

新茶の茶摘み体験記。ひとつかみに宿る茶農家の想いを知って

2020年04月17日

by 煎茶堂東京編集部

2019年4月。舞台は日本一の荒茶生産量の地、静岡。「本山」で育まれる格別の浅蒸し茶「002 香駿」の手摘み用の茶園へ、私谷本が茶摘み体験をした時のことをお話しいたします。 生の葉を言葉で表現するならば、ツヤツヤ・ぷるぷる。冬を超えて溜め込んだ養分を使って芽吹いたやわらかい新芽は生命力に溢れ、思わず「はむっ」と口に含んでしまいたくなります。 この茶畑を管理する森さんは、独自の理論を持ち、味・香り・水色に優れるハイクオリティなお茶を作り出す名手。私がはじめて訪れた茶畑です。

新茶を手摘みするということ

茶摘みといえば、昔は手で摘み取るのが一般的でしたが、今は機械刈りといってトラクターのような機械で刈るのが主流です。しかし、静岡の一部では山の傾斜地でお茶を作っているエリアが多く、機械化が進んでいないために効率性が悪く後継者の問題も生じています。

そんな産地で地域への貢献やお茶摘み体験のためだけに森さんは非効率にも手摘み体験用の茶園を用意しているのです。この手摘みという作業、小一時間やっても「3つかみ」分くらいしか収穫できない…。

お茶としてできあがるのは重さにして約5分の1ですから、計算するとその年に自分ひとりが飲む分を収穫するのに丸一日はかかります。

でも、この体験には収穫を心から祝うという「祝祭」としてのかけがえのない意義がある。経済や効率という尺度では測れない何かがあるような気がしました。

新茶の育みに欠かせない「八十八夜」

八十八夜。立春から数えて88日目のこと。2024年の八十八夜は「5月1日」です。農業に従事していた日本人は、農作物の収穫に最も重要である季節を知るため、太陽の動きをもとにした二十四節気という中国から伝来した暦を使っていました。

最も昼が長い日=夏至と、最も昼が短い日=冬至で一年を半分に分け、さらにその半分に位置する日を「春分・秋分」としました。さらにその半分、つまり1年を8等分した日が「立春・立夏・立秋・立冬」です。

太陽の軌道=季節を元にした暦だから、農作物の収穫などの目安に使われているのですね。最近は温暖化の影響で新茶の収穫日は徐々に早まっています。

一芯二葉で摘むってどういうこと?

お茶は一芯二葉で摘む、ということがよく言われます。どういう状態かというと、上の写真でまだひらいていない芽が「芯」、続いて2・3の2枚の「葉」までを含めて一芯二葉と呼んでいます。

お茶の新芽はでてきたばかりでは、柔らかいのですがまだ栄養が十分にのっていません。一方で、葉が育ちすぎると繊維質が多く固くなり、栄養も成長に使われてしまうため美味しいお茶になりません。

ですから、ここだ!という絶好のタイミングで収穫するというのが非常に大切で、ここにも雨や気温が影響します。新芽はいうことを聞いてくれませんから、茶農家はこの時期はピリピリとしがちかもしれませんね。

おうちで新茶のフレッシュさ、喜びをみんなで分かち合いませんか。

2024年の新茶

傷もまったくわからなかった。

どこが二級品?となるくらいの綺麗なものが届いて大満足。傷があっても美味しいお茶を淹れられればいいとは思っていましたが、浮いたお金で和紅茶を一緒に買わせていただきました。

とても温かみのある色合い、手触り、見た目の質感です◯お客様へのお茶とお菓子の受け皿として、朝のフルーツを盛る器として、1人用のサラダ皿として、色々なシーンで使わせていただきます❁ご紹介くださりありがとうございました。

楕円皿はいくつか持っていて購入を迷いましたが 買ってよかったです。大きさ・フチの立ち上がりの感じもいい感じです。また 粉引の質感も土も魅力たっぷりです。

初めて手揉みの緑茶をいただきました。

一煎目から煎を重ねるごとに変わってゆく風味と味わいの深さ、そして色合いの美しいこと!

また、飲み終えてからの茶葉を食べてみた時の美味しさに驚きました!!

早速、手揉み茶の魅力にハマってしまいました。他のお茶も味わうのが楽しみです。

造形の美しさに惹かれます。茶碗の膨らみや受け皿のへりにかけての曲面が、シャープでありながら優しいです。器の表面が滑らかな石膏のような素朴な手触りで、オフホワイトの色調と合って暖かみを感じます。

台湾茶を飲む時間が、日常生活の句読点となり、リフレッシュできました。

重量感がある見た目に反して非常に軽く使いやすいです。いつものティータイムを引き締めてくれる深みがあります。これから使い込んでいって違った顔を見せてくれるのかと思うと楽しみです

思いがけず長く抽出してしまいましたが、渋みやエグ味等はなく、ただただ烏龍茶の華やかな香りが広がります。マスクしていても香ってくるくらいです。

味はコクがある中でも、癖がなく、さわやかなのでとても飲みやすいと思います。

烏龍茶の香りが好き!という方は是非飲んでみてもらいたいお茶です。

お正月に元旦用にと。ところが、着たら飲みたくなり試飲。

まろやかな味わい、もうひとつ購入悩み中、売れきれる前に

私は楕円のプレートが大好きです!

深さ有るものからとてもフラットな大小色々な種類を持ってますが、いざ購入して使ってみると、今ひとつしっくり来ない感覚でいました。。。

「児玉修治オーバルプレート」の画像を見た時に「これだ!」と思い、入荷待ちの末ようやく届きました♡

ベストサイズ・ふっくらした楕円・ニュアンスのあるホワイト・個性的マットな質感・リムの絶妙な大きさと立ち上がり寸法、ずっと求めてた全てを満たしてくれました。このプレートに盛ると、シンプルな料理がアートっぽく感じて毎日楽しんでいます!

ケーキやフルーツも素敵に見せてくれます。

封を開けた瞬間の香りの良さ、1煎目の旨みと優しい口当たり、そして2煎目のより味わい深い旨みが緑茶を楽しむという事に対する満足感を与えてくれる一品となっております

届いて手に取ってみると予想していたお品より更に素敵で大変満足しています。色も形も手触りも素材もとても好ましく ただそこにのっているだけで湯のみでもお菓子でも一輪挿しでも倍魅力的に見える気がします。大切に使わせていただきます。

この冊子を読むと、煎茶の味わい深さや、個性が分かるので、煎茶堂東京銀座店でお茶を買った暁には、読み返したりしています。

デザインや文字のフォント。見やすくて好きです。

また、3種類のお茶を飲む時も、是非、冊子を開いて、読みながらやって頂くと、より楽しめます。

丸っこいかたちに一目惚れして「お抹茶を立てて飲みにくいかな?」と思っていましたが、その心配は全くなく最後のひと口まで美味しく吸い切れます。お抹茶茶碗はいくつか持っていますが、お気に入りの1つになりました。

ログイン

ログイン カート

カート