- 読みもの

- お買いもの

- TTJ

- 東京茶寮

- 私達について

-

作家名一覧

- 煎茶堂東京

- 四十沢木材工芸

- 阿部春弥

- 天野千香

- 荒賀文成

- 安齋新・厚子

- 飯高幸作

- 石田誠

- 伊藤萠子

- 稲村真耶

- 入江佑子

- 色原昌希

- Eliu

- 淡海陶芸研究所

- 大江憲一

- 大澤知美

- おじろ角物店

- 小野陽介

- 角田清兵衛商店

- 樫原ヒロ

- 加藤かずみ

- 紙上征江

- 亀田大介

- 亀田文

- 北井里佳

- 紀平佳丈

- 黒川登紀子

- 光泉窯

- 児玉修治

- 後藤睦

- 後藤義国

- 小林裕之・希

- 小宮崇

- 齋藤有希子

- 作山窯

- 酒匂ふみ

- SHISEI

- 清水なお子

- シャンブリートリオ

- 秀野真希

- 松徳硝子

- 白鷺木工

- 須原健夫

- 瀬戸國勝

- 千田稚子

- 相馬佳織

- 高木剛

- 高橋禎彦

- 竹下努

- 多田佳豫

- 只木芳明

- TATA pottery studio(田中大輝)

- タナカシゲオ

- ちいさな手仕事

- 蝶野秀紀

- 塚本友太

- 土井善男

- とりもと硝子店

- 中里花子

- 中原真希

- 中村譲司

- 中村豊実

- 萩原千春

- 畠山雄介

- はなクラフト

- 濱岡健太郎

- 林沙也加

- 広末裕子

- フじイまさよ

- 藤村佳澄

- 船串篤司

- 古谷宣幸

- 文山窯

- 堀宏治

- 三浦ナオコ

- 水野悠祐

- 光藤佐

- 南裕基

- 三野直子

- 三輪周太郎

- mrak

- 村上雄一

- 村田匠也

- 森岡希世子

- 山田哲也

- YŌKI

- 横山拓也

- 李荘窯

- WASHIZUKA GLASS STUDIO

- 渡辺キエ

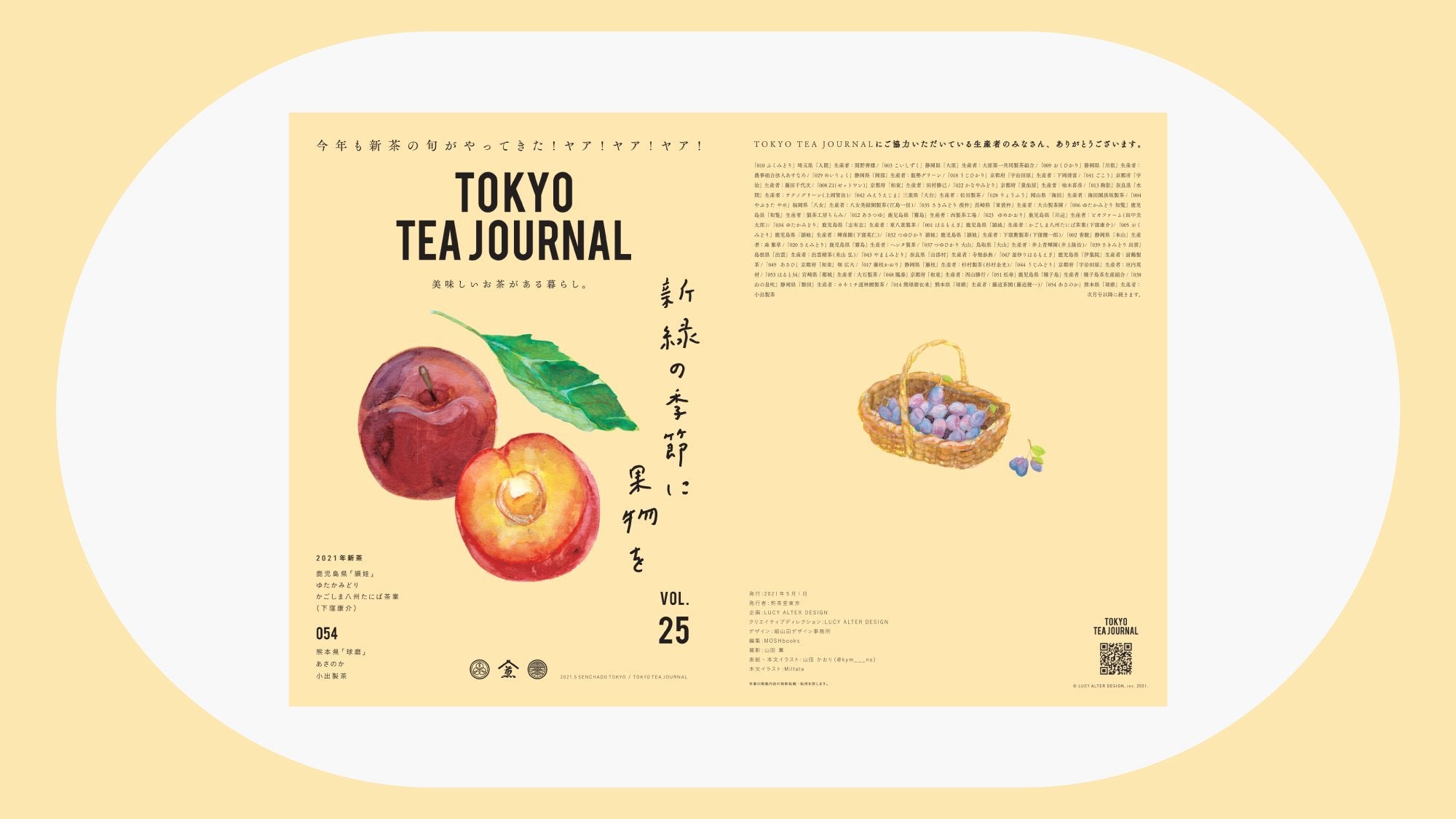

一本のチャノキからできる新茶の量

2019年04月24日

by 煎茶堂東京編集部

一本のチャノキからできる新茶の量………なんて、考えたことがあるだろうか? 考えたことがある人も、無い人も、ちょっと予想してみて欲しい。

一本のチャノキからとれる新茶はおよそ40g。

*1 TOKYO TEA JOURNAL VOL.1 収録

果たしてこれが多いのか、少ないのか?お茶の販売はよく100g入ったパッケージで売られているわけだから、1袋にチャノキ2〜3本分の茶葉が入っている計算になる。いや、それだけでもすごいとしか言いようがない。

「りんごの木3本分の果実を使っています!」なんていうりんごジュースなんかがあったらとんでもない贅沢なのではないだろうか。

私たちのレシピでは、一回の抽出に4gを使うようにしているので、1杯で10分の1本のチャノキをいただいていることになる。

これまで明確にイメージしたことがなかったけれど、1杯の重みが違ってくる。「あっ、1gこぼしてしまった。」というときは「0.025本分のチャノキが………!」なんてことになるわけだが、これ以上書くと、恐れ多くて飲めない人もでてくるだろうから、茶葉の消費量が冷え込んでしまってはよくない。やめておこう。

さて、また別の角度から新茶について考えてみたい。新茶とはそもそもなんなのだろう。

新茶は1年に一回の収穫しかない。一般的に、その年の最初にでてくる新芽で作る煎茶のことを新茶と呼んでいる。チャノキが冬眠して冬を越す間にも栄養を溜め込み、春になってその栄養を使って芽を出すわけだ。その分の栄養素を含んでいる新芽で作る煎茶は特別美味しいものが作れるというわけで日本人は江戸時代からこれを重宝してきた。

農家は1年という時間を、新茶のために肥培管理といって畑の状態を管理して1年間を過ごす。肥料をやったり、害虫の防除をしたり、スタイルは様々あるけれど、どの農家も良い茶作りをするというゴールは変わらない。

良い葉を作るということは、根から吸収する栄養素と光合成の2つの要素によって成り立ち、究極的には土壌の管理と日照の管理に尽きる。

雨が降っても降らなくても、土壌の水分量が代わり、微生物の環境は変化していく。肥料をやってもすぐに雨が降れば流されてしまう。台風が来れば塩を含んだ風が吹き、塩害に見舞われる。

4月の寒の戻りがあれば、明け方に霜が降りて霜害にあう。収穫日になって雨が降れば収穫ができず、摘採の日を逃す。そうなってしまえば全部が水泡に帰す。そんなハードな局面を乗り越えて迎える新茶の収穫の日なのだ。

いやしかし、まだここでは終わらない。煎茶は、生の葉で収穫しただけでは終わらない。野菜や果物とは違って、生の葉では出荷できないのだ。生の葉を収穫してからが長い!

蒸して揉んで(揉む工程の長いこと長いこと)、不要な部分を取り除き、焙煎して、小分けしてやっと完成する。なんでこんな大変なことやってるの?というほど、割に合わない長旅。好きじゃなきゃやってられないというのがお茶のロマンのあるところだ。

………けれども、ロマンで飯は食っていけないのである。ペットボトルの需要が茶業を下支えしているけれども、ペットボトルに使われるのはほとんどが二番茶、三番茶を始めとした低価格帯の茶葉。

みんなが新茶を飲まなくなってしまったら、新茶の買い手がつかなくなり、失われていく。先程触れた、土壌を良くして日照を管理するのは、ひとえに新茶の「旨味」と「香り」の栄養素のためなのだ。

大変な長旅を終えて手元にやってくる新茶に対して、受け手が少しでもいいから意識を向けて、きちんと受け取る関係が作れたらどんな報われる農家がいることか。農家が1年かけて取り組んだチャレンジの結晶を、発信しているシグナルを、受信する人がいてくれたら、と。それをするのが私たちの役目だとも感じている。

八十八夜とは立春から数えて88日目にあたる日のことで、お茶の収穫はこの時期に行うのが良いというのが言われてきた。実際は温暖な南の方から各地それぞれの茶時期を迎えるわけだけど、みなさんには八十八夜の頃になったら今年の新茶は・・・と収穫を祝い、ぜひ味わってみて欲しい。

*1…10aあたり生葉収量(kg)主産県計÷10a当たり苗木本数×荒茶歩留まり率×出物選別率(参照:農林水産統計)当然、個別の畑や作り方によって変動する数字。

<TOKYO TEA JOURNAL本誌でお楽しみください>

タナカシゲオさんの他の作品も手にしたくなりました。こちらのサイトでご紹介されていたのを目にして即、購入させていただきました。手にしてさらに惹かれてます。

購入する際、どれにするか迷わなくていいので

とても嬉しいです

最近忙しくお茶を楽しむ時間が取れませんが

又、購入したく思います。

一度 美味しいお茶見つけ検索しましたら完売となっていました。

気づいた時には売り切れで買えなかったので再販を楽しみにしていました。

一緒に販売されている茶そばやお茶のそうめんの薬味に使いました。

海苔が手で千切ったような大きめのサイズで、風味豊かに感じます。

パッケージに使用例がイラストで記載されている所も良いなと思いました。

美味しかったので友人にお裾分けしたところ、とても喜んでいただけました。

炭酸でお茶を淹れるなんて頭に無かった。本当、目からウロコでした!さっそくオススメの淹れ方で飲んでみると新発見!!今まで生きてきた中でやってみたことがなかったので新鮮過ぎて、生きる楽しみが増えました!

抹茶ラテと抹茶ケーキを作りたくて購入いたしました。粒子が細かく溶けやすいので、ドリンクでもスイーツでもダマにならず作りやすかったです。お味も香りもしっかりと感じられ、美味しさが鼻を抜けていくようでした。

ジャスミンはとても美味しいです。透明の割れない急須で飲んでいるのですが、茶葉の広がりも楽しめて薫りもホッとするもので、お昼休憩に愛用しています。

日頃から透明急須を愛用しているので友人のバースデープレゼントとして贈ったところ、大変喜んでくれました。お茶はお任せにしたところ藤井風のファンの友人にピッタリなきらりと言う名前のお茶だったのも良かったです。

半信半疑で購入したところ、予想以上に美味しくて!再購入と思ったら完売で!がっかりしました。

次回の販売に期待しています。

プレゼントにも良い感じのパッケージなので、待ち遠しいです!

旅行用に購入しました。

旅先ではペットボトルやティーパックが多いので、温かくておいしくいれたお茶を飲みたいと思い、購入しました。割れる心配がないというのが何より安心です!茶葉がゆっくり開く様子をのんびりと眺められるのは贅沢な時間です^_^

デザートにもサラダにも、ちょっとしたおかずにもちょうど良い大きさで、毎日使っています。

とても素敵な花瓶でした。今はハーブを飾っています。お部屋にとても馴染んで自然な雰囲気がとても良い感じです。

毎回楽しみに届くのを待ってます

茶葉に合わせてプチ贅沢して

お美味しい和菓子や洋菓子と頂いております

特別感を味わいながら

明日への活力となっております

いつも各地のシングルオリジンのお茶を楽しめるのがありがたいです

自分で選ぶと特定の物に偏りがちなので様々な種類のお茶を試せるのは素晴らしいと思います

ログイン

ログイン カート

カート