- 読みもの

- お買いもの

- TTJ

- 東京茶寮

- 私達について

-

作家名一覧

- 煎茶堂東京

- 四十沢木材工芸

- 阿部春弥

- 天野千香

- 荒賀文成

- 安齋新・厚子

- 飯高幸作

- 石田誠

- 伊藤萠子

- 稲村真耶

- 入江佑子

- 色原昌希

- Eliu

- 遠藤岳

- 淡海陶芸研究所

- 大江憲一

- 大澤知美

- おじろ角物店

- 小野陽介

- 角田清兵衛商店

- 樫原ヒロ

- 加藤かずみ

- 紙上征江

- 亀田大介

- 亀田文

- 北井里佳

- 紀平佳丈

- 黒川登紀子

- 光泉窯

- 児玉修治

- 後藤睦

- 後藤義国

- 小林裕之・希

- 小宮崇

- 齋藤有希子

- 作山窯

- 酒匂ふみ

- SHISEI

- 清水なお子

- シャンブリートリオ

- 秀野真希

- 松徳硝子

- 白鷺木工

- 須原健夫

- 瀬戸國勝

- 千田稚子

- 相馬佳織

- 高木剛

- 高橋禎彦

- 竹下努

- 多田佳豫

- 只木芳明

- TATA pottery studio(田中大輝)

- タナカシゲオ

- 田中大輝

- ちいさな手仕事

- 蝶野秀紀

- 塚本友太

- 土井善男

- とりもと硝子店

- 中里花子

- 中原真希

- 中村譲司

- 中村豊実

- 萩原千春

- 畠山雄介

- はなクラフト

- 濱岡健太郎

- 林沙也加

- 広末裕子

- フじイまさよ

- 藤村佳澄

- 船串篤司

- 古谷宣幸

- 文山窯

- 堀宏治

- 三浦ナオコ

- 水野悠祐

- 光藤佐

- 南裕基

- 三野直子

- 三輪周太郎

- mrak

- 村上雄一

- 村田匠也

- 森岡希世子

- 山田哲也

- YŌKI

- 横山拓也

- 李荘窯

- WASHIZUKA GLASS STUDIO

- 渡辺キエ

元気があって見るからにおいしそうなお茶になってるなと思います 「032 つゆひかり頴娃」下窪勲製茶 下窪健一郎さんインタビュー

2020年07月19日

by 煎茶堂東京編集部

≫ 映像コンテンツでお茶を選ぶ(一覧)

お茶といえば「静岡」。そんなイメージが根強いですが、実は鹿児島がいま猛烈な勢いで生産量を伸ばしているのをご存知でしょうか。

鹿児島は広くて平坦な土地があることから、機械を導入した大規模な茶園を構えることができ、効率化されていることで若い新規就農者も付きやすいのです。また、機材導入に自治体が補助金を出していることも追い風となって産地が成長してきました。

結果として、他県と比べると圧倒的に若くてエネルギッシュな産地となっています。さらに、開墾や改植(植え替え)が進み新しく多様な品種を積極的に取り入れることから、鹿児島は「品種大国」の様相を呈しています。

そんな中、2007年に知覧茶として有名な知覧町と川辺町、そして頴娃(えい)町の3つが合併して南九州市となったことを受け、産地銘柄としては「知覧茶」ブランドに統一されることになりました。

しかし、南九州市といえど十把一絡げにすることはできない、様々な人間模様と個人同士の熱いつながりに満ちています。そんな今熱い土地で奮闘する下窪健一郎さんに、お話を伺ってきました。

話し手:下窪勲製茶 下窪健一郎さん・かごしま八州たにば茶業 下窪康介さん 聞き手:谷本幹人

―――健一郎さんのところと「001 はるもえぎ」の康介さんのところがめちゃくちゃ近いですね。今日は康介さんも混じえて健一郎さんのお話をお聞きしたいと思います。下窪勲製茶と健一郎さんはどのような関係性になるんでしょうか?

健一郎さん:下窪勲製茶の「勲」(いさお)が祖父の名前で、祖父が築き上げて二代目の父、和幸が社長で健在で、自分はその後継ぎで三代目ですね。

―――健一郎さんがお茶を始めてから何年になるんでしょうか。

健一郎さん:ちょうど20年になります。24歳からですね。今度44になります。最初は小っちゃい頃から野球が好きだったのであまりお茶を継ぐつもりではなかったんですけど。野球やっててそこでちょっと厳しいなって挫折して。

そしたらちょうどこの地区の工場が再編する話があって。もし自分が帰ってこなければ、うちの工場も対象になるって聞かされて。祖父が築き上げた工場だったので、自分が継いで頑張ろうかなと思って帰ってきました。右も左も分からなかったんですけど。

―――そのときまでは野球やってたわけですよね。お茶のことはどのように学ばれたのですか。

健一郎さん:まるっきり分からなかったので「全国大会に出す品評会っていうのに勉強しに行け」と。そういう感じで月に1、2回ある話し合いとかに参加させていただいて、いろいろな人に聞いてお茶作りとはこういうものだと習って。

まだ勉強中なんですけど、いいお茶を作るためにはいろいろな勉強が必要だなと、いまも感じさせられてます。

―――ここに来るまでに、青い覆いがかかった健一郎さんの品評会用の畑がちょっと見えました。あれは自然仕立てでやられてるってことですよね?

健一郎さん:そうです。自分は今回初めてなんですけど、昔、祖父のときは手摘みでやってたんですね。自分たちもまだやったことがなかったので手摘みで全国大会の品評会に出してみたいなっていう。若い人、地域を含めてどんなものなのかなとやってる最中で。それも本当に勉強ですね。

―――さきほど、同じく頴娃の「005 おくみどり」生産者の英仁(ひでと)さんのお話を聞いていたのですが、すごく感銘を受けたんです。この地域で健一郎さんから康介さんへ技術が伝えられ、そしてそれが今度、英仁さんに渡っていくっていう。この地域の茶業のつながりってすごく深いなと思ったんです。なぜこのような良いつながりができたんでしょうか。

健一郎さん:なんでか、気持ちが熱い人たちの集まりなのか、いつもそういう会に出て飲んだりとかして。飲みニケーションじゃないですけど、また明日もお互い頑張ろうみたいになって、気がついたら土作りからこだわってやっていましたね。

熱い思いがそうさせてるのかな。やっぱりいいお茶作らないと、おいしいお茶作らないと消費者に届けられないので。自分の趣味みたいなもんでもあるんですけどね。

―――ここ頴娃はお茶どころだと思うんですけど、それを知らない方もたくさんいると思うので、頴娃について教えてほしいです。

健一郎さん:頴娃町は鹿児島県の薩摩半島の一番南に位置した場所で有名な観光地が指宿(いぶすき)の隣にあります。人口はだいぶ少なくなってきてはいるんですけど、お茶を作る若い人はたくさんいて、元気のある町かなとは思っています

「薩摩富士」といわれる開聞岳を望む

―――気象条件や地形はどうなっていますか?

健一郎さん:ここは頴娃町の中でも北のほうにあって、標高200メートルぐらいある、寒暖差にも恵まれているところです。南の町では考えられない感じなんですけど、毎年雪が降って積もるようなところでもあるので、この場所はいいお茶ができます。あと時期によっては霧がすごい深いんでお茶を作る場所としては恵まれてるのかなと思ってます。

―――健一郎さんの育て方やポリシーをお伺いしたいんですが、どういうタイプでしょうか?

健一郎さん:男らしいお茶っていったら難しいのかもしれないんですけど、土台になる大きくて元気がある葉っぱを作ってます。そこから出る新芽っていうのも親葉がしっかりしてるのですごい元気があって、またしなやかで柔らかい。香りとうまみがあるお茶を目指してます。

―――「つゆひかり」はどういう品種なんでしょうか?

健一郎さん:「つゆひかり」は「あさつゆ」っていう品種が混じってるんですけど「あさつゆ」は天然玉露ともいわれてる品種です。「つゆひかり」も色的にはそういう玉露っぽい青い感じなんですけど、葉っぱは「あさつゆ」とは全然違って親葉も大きんですよね。なので茎もしっかりしていて味ものるかなって思いますね。

若い木というのもあるんですけど本当に今年は元気があって見るからにおいしそうなお茶になってるなと思います。

―――キーワードとしては芽重型で重いお茶を作っているってところが、「男らしい」っていうことなのかなと思っているんですけど、実際にはどういうふうに作っていくのでしょうか。

健一郎さん:そうですね。ハサミの入れ方で全然やっぱり変わってくるんですよね。ハサミは何回も回数入れていくと細い枝からは細い枝しか出てこないので、しっかり要素を持った一番いい場所でハサミを入れる。大きい葉っぱが三枚ぐらいついてる場所で入れたら、また次の土台がしっかり出てくる。その繰り返しをしていくことによってしっかりした葉っぱになりますね。

―――本当に葉っぱが大きいですね。これはやはり作り方によるものですか。

健一郎さん:ハサミの入れ方が最大の要因にはなってくると思うんですけど、あとは土壌診断とかして、それに合った土作りをしていったらいい根が張る。根がしっかりしてないと上の葉っぱもしっかりしてこないと思うので土作りにもやっぱりこだわってます。

―――土作りはどういうふうに?

健一郎さん:なかなか使ってる人いなかったりするんですけど、竹をパウダー状に粉砕したのを仕入れて、それと米ぬかを合わせると微生物の活性化につながるので、それでぼかし肥料を作ってるんです。

竹って乳酸菌が豊富なのでその乳酸菌が米ぬかをえさにして、すごくいい肥料になります。あと中身は企業秘密で(笑)。そういうのを使うことによって根の張りもしっかりしてきます。それこそ、この「つゆひかり」を幼木で最初に植えたときに試したんですけど、枝になるのがすごく早い。根が張るといい枝が出てくるなっていうのを感じていまも試験的に続けてますね。

―――康介さんは横で聞いていてどうですか?

康介さん:特徴的にはさっき言った男らしい芽重型のお茶っていうのを頴娃のなかで先駆者というか、若い人に広めたのは健一郎さんだと思います。谷場(この地区)を変えていって芽重型に作っていくなかで、最初に健一郎さんが整枝したときに一緒に見に行ったんです。

最初「えーこれは浅くないけ」っていいながら、やっぱり一番茶のときになって重い芽が出てくるのを見て、感銘を受けて自分も作ったりもしました。同じ品種でいろいろと、これ合うのかな合わないのかなとか、話しながら飲みながらですけど、世代が変わってそういう交流がすごくしやすくなってるのかなと。それがこの地域のいいところでもあるのかなって思いますね。

本物じゃないと売れないっていうときになってきてるなかで、みんな情報共有ができる。製造現場を見に行ったりとか昔はそんなこともあまりなかったと思います。いまはしょっちゅう行くんですけど。やっぱすごい勉強っていうか刺激を受けてます。健一郎さんの人柄も含め。

―――健一郎さんは変わった名前の「CA278」という品種も生産されていますが、これはどういう経緯で?

健一郎さん:うちの父がですね。農業大学時代研究してできた品種だったらしいんですよ。本当だったらちゃんとした名前が付くんですけどその英語と数字のまま名前が付かないで。うちのおやじが伐根(ばっこん)して新しい品種を植えようかっていう話をしたんですけど、せっかくできた品種だったので残しておきたいなっていう考えで、まだ残ってる感じなんです。

―――本当にちょっと変わってる。味や香りも変わってますね。

健一郎さん:そうですよね。お茶を摘んだときもお茶の香りも全然違うっていうかですね。インパクトがあるじゃないですけど。虫も付きにくいんですよこれ。葉っぱがすごい大きいのが特徴です。けどなかなか見ない品種なので知らない人も多いんじゃないかなって。

康介さん:単一品種だと名前がね。

―――さっきから畑に顔を突っ込んでますけど、木の中の匂いがあるんですか?

健一郎さん:枝葉をよけて中のほうの匂い嗅いだらすごいなんていうかな…なんかこう。ぐっとくる、みたいな。説明しようがない。(みんな嗅いでるのを見て)なんか不思議な光景ですね(笑)。

お茶の話を「TOKYO TEA JOURNAL」 でもっと知る

このインタビューは、「観て飲む」お茶の定期便 "TOKYO TEA JOURNAL"に掲載されたものです。毎月お茶にまつわるお話と、3種類の茶葉をセットでお届け中。

関連記事

-

春にぴったり! 華やかないちごサンドと 『032 つゆひかり 頴娃』

2023年03月16日

-

夏のペアリングレシピ「032 つゆひかり頴娃」×「イサキの山椒煮」

2021年07月19日

-

【お菓子とお茶】自然豊かな街のフランス菓子屋さん。Patisserie Tシャンティイの「Tシャンティイ シュー」と 「027 CA278」

2021年05月24日

-

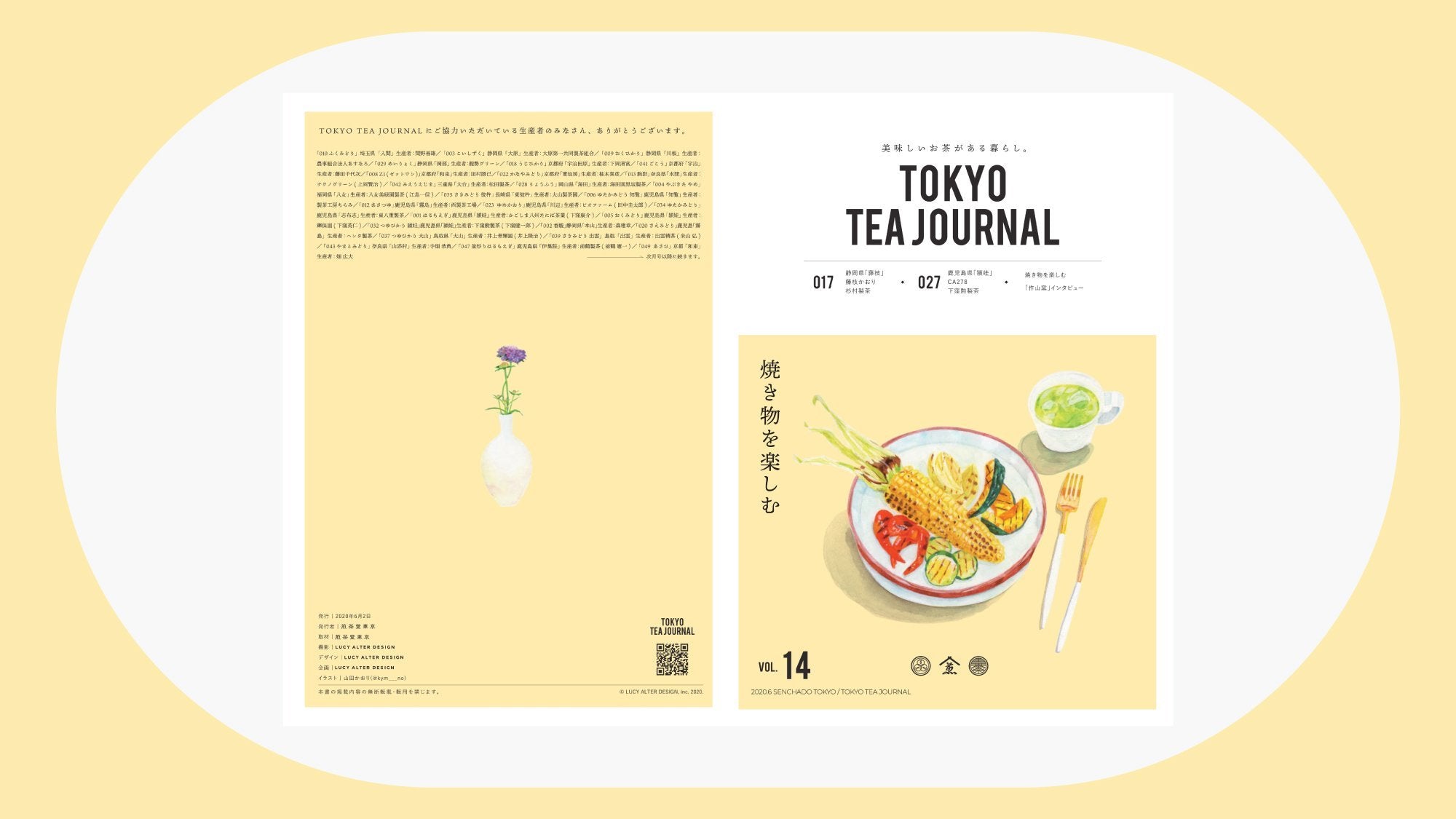

【立ち読み】TTJ VOL.14『焼き物を楽しむ』

2021年01月29日

-

【お菓子とお茶】イギリスの国民的お菓子。Sunday Bake Shopの「キャロットケーキ」と「032 つゆひかり頴娃」

2021年01月21日

-

【お菓子とお茶】レトロなお菓子。村岡総本舗「シベリア」と「032 つゆひかり頴娃」でおうち喫茶

2020年11月26日

-

【お菓子とお茶】チョコレートとお茶のマリアージュ。近江屋洋菓子店の「ザッハトルテ」と「027 CA278」でとびきりメルティに

2020年10月30日

-

濃厚な旨味と太くずっしりとした味わいが鹿児島南部を思わせるパワフルなお茶。032 つゆひかり 頴娃

2019年10月10日

傷もまったくわからなかった。

どこが二級品?となるくらいの綺麗なものが届いて大満足。傷があっても美味しいお茶を淹れられればいいとは思っていましたが、浮いたお金で和紅茶を一緒に買わせていただきました。

とても温かみのある色合い、手触り、見た目の質感です◯お客様へのお茶とお菓子の受け皿として、朝のフルーツを盛る器として、1人用のサラダ皿として、色々なシーンで使わせていただきます❁ご紹介くださりありがとうございました。

楕円皿はいくつか持っていて購入を迷いましたが 買ってよかったです。大きさ・フチの立ち上がりの感じもいい感じです。また 粉引の質感も土も魅力たっぷりです。

初めて手揉みの緑茶をいただきました。

一煎目から煎を重ねるごとに変わってゆく風味と味わいの深さ、そして色合いの美しいこと!

また、飲み終えてからの茶葉を食べてみた時の美味しさに驚きました!!

早速、手揉み茶の魅力にハマってしまいました。他のお茶も味わうのが楽しみです。

造形の美しさに惹かれます。茶碗の膨らみや受け皿のへりにかけての曲面が、シャープでありながら優しいです。器の表面が滑らかな石膏のような素朴な手触りで、オフホワイトの色調と合って暖かみを感じます。

台湾茶を飲む時間が、日常生活の句読点となり、リフレッシュできました。

重量感がある見た目に反して非常に軽く使いやすいです。いつものティータイムを引き締めてくれる深みがあります。これから使い込んでいって違った顔を見せてくれるのかと思うと楽しみです

思いがけず長く抽出してしまいましたが、渋みやエグ味等はなく、ただただ烏龍茶の華やかな香りが広がります。マスクしていても香ってくるくらいです。

味はコクがある中でも、癖がなく、さわやかなのでとても飲みやすいと思います。

烏龍茶の香りが好き!という方は是非飲んでみてもらいたいお茶です。

お正月に元旦用にと。ところが、着たら飲みたくなり試飲。

まろやかな味わい、もうひとつ購入悩み中、売れきれる前に

私は楕円のプレートが大好きです!

深さ有るものからとてもフラットな大小色々な種類を持ってますが、いざ購入して使ってみると、今ひとつしっくり来ない感覚でいました。。。

「児玉修治オーバルプレート」の画像を見た時に「これだ!」と思い、入荷待ちの末ようやく届きました♡

ベストサイズ・ふっくらした楕円・ニュアンスのあるホワイト・個性的マットな質感・リムの絶妙な大きさと立ち上がり寸法、ずっと求めてた全てを満たしてくれました。このプレートに盛ると、シンプルな料理がアートっぽく感じて毎日楽しんでいます!

ケーキやフルーツも素敵に見せてくれます。

封を開けた瞬間の香りの良さ、1煎目の旨みと優しい口当たり、そして2煎目のより味わい深い旨みが緑茶を楽しむという事に対する満足感を与えてくれる一品となっております

届いて手に取ってみると予想していたお品より更に素敵で大変満足しています。色も形も手触りも素材もとても好ましく ただそこにのっているだけで湯のみでもお菓子でも一輪挿しでも倍魅力的に見える気がします。大切に使わせていただきます。

この冊子を読むと、煎茶の味わい深さや、個性が分かるので、煎茶堂東京銀座店でお茶を買った暁には、読み返したりしています。

デザインや文字のフォント。見やすくて好きです。

また、3種類のお茶を飲む時も、是非、冊子を開いて、読みながらやって頂くと、より楽しめます。

丸っこいかたちに一目惚れして「お抹茶を立てて飲みにくいかな?」と思っていましたが、その心配は全くなく最後のひと口まで美味しく吸い切れます。お抹茶茶碗はいくつか持っていますが、お気に入りの1つになりました。

ログイン

ログイン カート

カート